高建群,新时期重要的西部小说家,陕西省作家协会副主席,陕西省文联原副主席,大秦印社名誉社长。享受政府特殊津贴有突出贡献专家,国务院跨世纪三五人才。高建群被誉为浪漫派文学“最后的骑士”。代表作有中篇小说《遥远的白房子》《雕像》等19部,长篇小说《最后一个匈奴》《六六镇》《统万城》《愁容骑士》《大平原》等。长篇小说《最后一个匈奴》产生重要影响,被称为陕北史诗、新时期长篇小说创作的重要收获。评论家认为,高建群的创作,具有古典精神和史诗风格,是中国文坛罕见的一位具有崇高感和理想主义色彩的写作者。曾获“五个一工程”奖、老舍文学奖、郭沫若文学奖、庄重文文学奖等奖项。

文化艺术报:新年伊始,陕西新华出版传媒集团旗下陕西人民出版社出版了您的书画作品集《七十耳顺》。您的文人画和书法作品适意而行,仪态生动、有趣,古人说“诗不能尽,溢而为书”,在小说和散文中没有言尽的东西,在书法和绘画中能够尽兴吗?

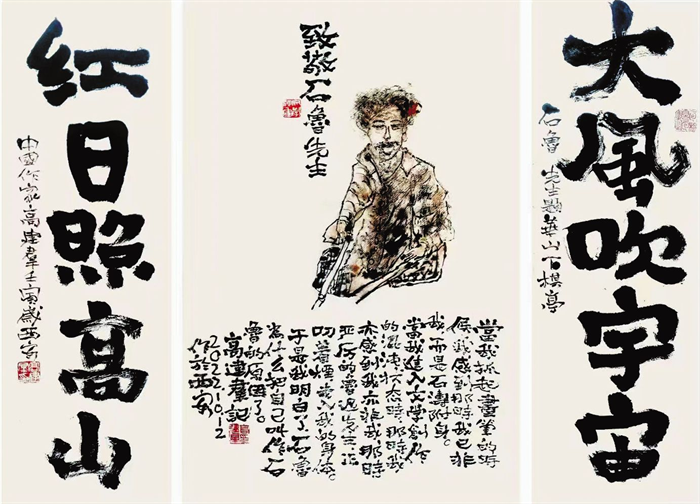

高建群:书不能达,变而为画。五十五岁的时候,办过一个书画展,在亮宝楼,名字叫“化大千世界为掌中玩物”。六十岁的时候,办过一个书画展,名字叫“六十初度”。而今我已经快七十岁了,还差一年半。如果按民间的虚岁算叫平七十了。感谢翟眏川、李婷夫妇美意,要给我办一个书画展,而且是与我尊重有加的大漫画家王培琪先生合办,双剑合璧,惊艳而出。一番盛情,令人感动。开始我想将此次展名叫“长安老树阅人多”,意蹉跎大半生阅人无数,有点倚老卖老的味道。后来觉得“七十耳顺”这个展名当更好。夫唯不争,故天下莫能与之争也。

文化艺术报:可否谈谈您写字和画画的初始,是在写作之前还是成名之后?

高建群:我的母亲不识字,我那时候都写了二十多本书了,母亲却一个字也没有看过,于是有一天我说,我画一幅画给你看吧!这样我开始画画。母亲属鸡,她生日的时候我画了一只大公鸡,挂在她的床头。每天早上起床母亲就能看到它,每天晚上睡觉母亲也能看到它,她脸上洋溢着笑意,我在那一刻很满足。母亲今年已经91岁了,她是河南扶沟人,当年花园口决口时的幸存者,那一年她6岁,我的父亲是关中人,所以我们这个家庭是河南梆子和陕西秦腔的一台合奏曲。

文化艺术报:评论界总喜欢用史诗来形容一部恢宏叙事的作品,认为恢宏叙事就是史诗。您的《最后一个匈奴》和《统万城》都被称为史诗,您认可这种称谓吗?

高建群:陕北的地域文化中,隐藏着许多大奥秘。毕加索式的剪纸和民间画,令美国研究者赞叹的绝不同于温良、敦厚、歌乐升平、媚俗的中国民间舞蹈的那个安塞腰鼓,以赤裸裸的语言和热烈的激情唱出来的陕北民歌,响遏行云的唢呐,民间给唢呐取了个饱含诗意的别称,叫“响器”,450万堂吉诃德式、斯巴达克式的男人和女人,如此等等,不一而足。

解开这些大奥秘的钥匙叫“圣人布道此处偏遗漏”,这是清廷御史(大约还是梁启超的岳丈)王培芬视察陕北后奏折上的一句话。遗漏的原因是由于在两千多年的封建岁月中,这块地域长期处在民族战争中的拉锯战之间。退而言之,儒家文化并没有给这块高原以最重要的影响,它的基本文化心理的构成,是游牧文化与农耕文化的结合。而作为人种学来说,延安以北的黄土丘陵沟壑区和长沙沿线风沙区,大约很难再有纯正的某一个民族的人种(尽管履历表上都一律填写着汉族),他们是民族融合的产物——民族交融有时候是历史进步的一种动力,这话似乎是马克思说的。评论家萧云儒先生又将他的这一阅读心得转告于我。

陕北高原最大的一次民族交融,也就是说构成陕北地域文化最重要的一次事件,是在汉,即公元二世纪。南、北匈奴分裂(也许昭君出塞是导致这次分裂的原因),北匈奴开始了我们前面谈到的那一次长途迁徙,南匈奴则永远地滞留在高原上了。刘成章先生如果有意做一次回溯的话,他也许会发现他正是滞留在高原上的后裔之一。史载,汉武帝勒兵十八万,至北方大漠,恫吓三声,天下无人敢应,刘彻遂感到没有对手的悲哀,勒兵乃还。我想那时,南匈奴已经臣服,北匈奴也大约已经迁徙到了我逡巡北方的那个地方了。

我的长篇小说中那个农耕文化和游牧文化所生的第一个儿子,他的第一声啼哭便带着“高原的粗犷和草原的辽阔”。他们构成了有别于中国其他地域的一种人类类型心理。如果我是一个严肃的学者和小说家,我只能做出这种解释,我也只能以此作为出发点,来破译这块玄机四伏的土地上的各种大文化之谜。

我的世纪史正是在这样的文化背景下展开的,我的人物和二十世纪陕北高原上的几乎所有重大历史事件,正是在这样的文化背景下活动的。如果没有这个背景,所谓的史诗只有徒具形式而已。

文化艺术报:很多人以为您是陕北人,其实您出生在临潼,从部队退伍后在延安生活了多年,四十岁以后调到西安,这种生活经历对您的创作有怎样的影响?

高建群:其实我小时候就住在延安。现在的清凉山新华书店旧址,一孔有着佛像的石窑洞,我小时候家就在那里。父亲在《延安日报》编辑部上班,母亲到新华印刷厂去当工人,将我用一根绳子拴在台阶上,每天看着滔滔延河,看着工人在喊着凄凉的号子,凿着石头在修延河大桥。我说过我有三个精神家园,一个是渭河平原,一个是新疆的阿勒泰草原,再一个就是陕北高原,这也就是我人生的几个阶段。我的文学生命应该定格于大西北的这三个角落——渭河、额尔齐斯河和延河。在渭河边,我度过了卑微和苦难的少年时代。苍凉的青春年华则献给了额尔齐斯河边的马背和岗哨。站在亚细亚大陆与欧罗巴大陆之交,倚着界桩,注视着阿提拉大帝和成吉思汗那远去的背影。我又曾在延河流淌过的那个城市里生活工作过近30年,走遍了高原尝遍了草。正是这三条河构成了我文学作品的主要源泉和基本面貌。

文化艺术报:您是从何时起喜欢文学的?您的父亲解放前就参加革命,后来是延安市的副市长,是受家庭的影响吗?

高建群:我大约从进入边防站的第一天晚上起便开始写诗,这样写了五年。我离开部队时,在哈巴河全团军人大会上代表所有退伍老兵的发言,亦是一首名叫《向八一军旗告别》的诗。我的诗听哭了台下的退役老兵,也听哭了那些刚刚新老交替的新兵。我虽然在新疆军区《战胜报》和阿勒泰地区的《阿勒泰报》偶然发表一些“豆腐块”,但是,真正算得上处女作的算那首《组诗:边防线上》,时间是1976年《解放军文艺》八月号,署名:战士高建群。

文化艺术报:现在很多人认为路遥已经过时了,他的作品真的会过时吗?

高建群:你们都不了解路遥,他不会过时。路遥是一个雄心勃勃的人物,一个堂吉诃德、斯巴达克式的人物。这种性格注定了他在这个时代只能是悲剧。当我们发现我们身边的许多作家只是一些屑小之辈的时候,我们把一个已故人物英雄化,让他成为一个符号。我这里着重想说的是,路遥身上的能量只发挥了极小的一部分,他身上的那种陀思妥耶夫斯基式的文学的潘多拉盒子,并没有完全打开。如果他还活着,如果他继续写作,那么他将具有无限的可能性。

文化艺术报:路遥是您的好友,您即将有一本写路遥的书《我与路遥》出版,路遥对您有何影响?

高建群:对于陕北文学来说,路遥永远是第一小提琴手,而我只是第二小提琴手。

路遥之所以被我们时常念叨,不能忘记,正是这种“殉道”精神,他的口头禅是:对自己要残酷。在陕北高原通往外部世界的道路上,一代一代横七竖八地躺倒着许多的失败者,但是还要有人继续走通高原,这就是路遥的意义。而对于文学来说,谁一旦被文学所绑架,谁就注定这一生充满苦难。陕北有一种习俗叫“献牲”,年节了,猪啊羊啊抬到那里去,献给山神土地。而对于作家来说,他是把自己当做祭品献给缪斯。

在长篇小说创作上,路遥给过我很多指导,只要他学习到一点新的东西,得到一点感悟,他就告诉我。记得有一次他告诉我,说巴尔扎克说,所谓长篇小说就是写人与人之间的关系,你倒来倒去,就构成一部长篇小说。后来我在写作《大平原》的时候,如果有一点绊瘩了,就想起这句话,在人物关系中去找产生摩擦的东西。

路遥来延安,每一次见到我,都说不要计较身边那些鸡零狗碎的事情,拿起笔来写作,一天写两千字,一个月就是个中篇了,再拿出一个月来修改,第三个月把它投出去,就这样闷着头写,写上几年你就超越了自己,也超越了周围的人一大截子。

文化艺术报:在您五十年的文学行旅中,您有哪些心路历程?您有哪些变与不变?变的是什么,不变的又是什么?

高建群:我是一个生活中的作家,我不允许自己躲到象牙塔里,所以我所有的作品都是从生活中来的。现在这个时代,每天都在变化,现在的一天可能相当于过去的一百年。艺术家还在那儿觉得自己了不起,觉得我是精神贵族,我出席个宴会,拿个红包,觉得自己生活得很好,觉得自己还比别人懂得多。从那一刻起,他就不是艺术家了,而成为了艺术的敌人。我这样说可能很残酷,但遗憾的是这是事实。世界在堕落,文学在堕落。

为什么缺少激情呢,就是没在生活里走。我们作家不跟这些生活接触,你要产生宏大叙事,根本是不可能的。凭你的小脑袋,坐在房子里想的那些事情,跟外面发生的事情相比是很可笑的。我永远把自己当作一个最普通的人,甚至比最普通的人还要低,我走向民间,和老百姓一起承受着社会进步带来的这种快乐,承受着社会各种弊病带来的各种痛苦,迎接这个时代,走过这个时代。

文化艺术报:《丝绸之路千问千答》是特别的存在,它突破小说、散文、传记和游记的文体限制,以宏阔历史叙述与当下人文体验相结合的方式,把游牧民族的简史与游牧英雄的传奇及有关丝绸之路文化交流的著名人物的生平事迹穿插讲述;在追述长安、喀什、塔什干等丝路名城历史过往,描绘欧洲异国风物见闻的同时,叙写“欧亚大穿越 丝路万里行”活动途中的历险故事等,涉猎十分广泛,写作这本书,您做了哪些准备?

高建群:我是受西北大学出版社委托,并以西安航空学院人文学院院长、西北大学丝绸之路研究院特约研究员身份,写作《丝绸之路千问千答》一书的。2018年“欧亚大穿越 丝路万里行”,我带了法显之《佛国记》、玄奘之《大唐西域记》、徐松之《西域水道记》等书。自西安而伦敦,一路车行两万两千公里,17个国家,行程整70天,得这些书陪伴同行。回程中汽车装船海运,这些书籍则飞机托运而回。

我说过,为了准备这一次行程,我曾前往汉中的城固县,向博望侯张骞告知我的此行,我还从张骞墓园封土上,抓了一把土,带在身边,而现在,允许我把这一把土扬向空中。晚风,你吹吧,让这抔土四散萨马尔罕,四散费尔干纳盆地,我说,张骞会有所知觉的!

我还说,为了准备这一次行程,我还专程前往河南洛阳偃师县陈河村。我来到高僧玄奘的家中,我为他献上“万世玄奘”的牌匾,我还在院中那口井,用辘轳绞上来井水,用井水浇院子中那些已经枯萎的花。当村上人告诉我,这家已经是绝户了的时候,我痛苦地吼道:他将是万世玄奘,我们都是他光荣的子孙。

文化艺术报:著名作家白描曾经说:“中国作家中,高建群绝对是一个特例,个例。很多作家,成名作即是他的代表作。一本书写完,就再也写不出来好东西了。高建群是一个例外。他每闷着头三年,就会有一部大作出来,而且是厚重之作,超过上一部。建议大家研究一下‘高建群现象’。”您是如何看白描老师的评价的?一个作家,在漫长的写作生涯中,要超越自己需要具备哪些条件?

高建群:从事文学创作40多年来,我一直诚实地活着,诚实地写作,所以作品就一部一部地写出来了。在研讨会上,我的每一部作品评论家都给予了比较高的评价。在《大平原》的研讨会上,北京的评论家们说高建群是一个独特的作家。很多作家第一部成名作都成了代表作,其后的写作一部不如一部,只有高建群是一个意外,是一个另类,他每一部作品都受读者欢迎。我觉得,我永远把自己放在“平原”的位置上,不会觉得写几部书就了不起。

其实当年的“陕军东征”至今依然被认为是新时期当代文学最重要的事件,那是种种因素共同缔造的,有必然也有偶然。当时文学环境较为宽松,路遥写出了《平凡的世界》,接着《最后一个匈奴》《白鹿原》《废都》先后问世,而且陕西文学有优良传统,有柳青、杜鹏程这样的榜样。

可能我也是双重性格。在艺术上很张扬的,在《最后一个匈奴》北京座谈会上,评论家蔡葵老师说:“有人说高建群骄傲、目空天下,我觉得中国这么大一个国家,这么多的人口,没有几个像高建群这样自信力极强的作家,那才是不正常的。”他这么说过。

文化艺术报:您没有上过大学,没有受过系统训练,但和您接触过的人都有一个共识,那就是您的肚子里装着一个图书馆。您平时是怎样读书的?

高建群:我第一次读大量的书,是“文革”开始,县城的人就像疯了一样,纷纷去搞“打砸抢”。刚上中学的我,对弟弟说,咱们去抢图书馆吧!于是我领着弟弟,举着一面小红旗,臂上挂个红箍儿,来到图书馆前。先喊了一阵口号,又念了一阵语录,然后对馆长说:“我们要抢图书馆。”

记得我从图书馆搬来了大量的书。那情形,就像蚂蚁搬家一样。“文革”期间不上课了,我就在家读这些书。这些书大部分是中国的,除四大名著外,二流的、三流的古书都有,比如《五女兴唐传》《济公传》等。但给我留下深刻印象的,不是那些名著,而是一套八卷本的《中国民间故事集成》。这些民间故事打开了我的眼界,让我知道世界很大,很远,很辽阔。

给我影响最大的一本书,是罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》,这是1979年读的。省作协恢复活动后办了个读书会,我是第三期。班主任黄桂华老师说,这是一本孕育了中国一代人文知识分子的书,讲的是个人奋斗。该书是读书会必读书目之第一篇,这样我就陷进四卷本《约翰·克利斯朵夫》的情节里。我读完了,像做了一场梦一样。人的心灵原来可以丰富到如此的程度呀!在脱离了兽性之后,人的心灵可以变得如此崇高,如此美好,如此深刻,可以如此有尊严地活着呀!

相形之下,我才发现自己此前的那些所谓创作,距离真正意义上的文学还很远。

给我重要影响的另一本书,是大诗人拜伦的《唐璜》。这个叛逆的浪子拜伦,他要离开英国了,于是挥舞着黑手杖,指着雾伦敦说:“要么是我不够好,不配住在这个国家;要么是这个国家不够好,不配我来居住!”说完,登上一辆豪华马车,右臂挽一个白人美女,左臂挽一个黑人美女,开始在欧洲大陆游荡。这个《唐璜》就是游荡的产物。他一路走,一路写诗,一路将这些诗寄给出版商,换行程的路费。我写《最后一个匈奴》时,案头放着两本参考书,一本即《唐璜》,一本则是《印象派的绘画技法》。《唐璜》教给我大气度,教给我如何用一支激情的秃笔,在历史的空间里左盘右突。莫奈、德加、雷诺阿、高更、梵高这些印象派大师,则教给我如何把握总体和谐。

给我影响颇大的两本书是《人类与地球母亲》和《历史研究》。这两本书是一个叫汤因比的英国学者写的。这人在英国的地位,相当于咱们的中科院院长那样的角色吧。他的这两本书,像一个学者写出的历史小说。他从两河流域的文明开始写起,写了埃及文明、叙利亚文明、古希腊文明、中华文明、古印度文明、古罗马文明、日本文明等等,写这些文明板块的发生、发展、强盛、盛极而衰的过程。这两本书给了你一个居高临下认识世界的角度,它像一个大包袱,把这个世界一包裹之,告诉你各文明板块是怎么回事,并且试图探讨人类未来的走向。

文化艺术报:当年“陕军东征”在文学界引起了很大的反响,至今依然被认为是新时期当代文学最重要的事件。时过境迁,今天的陕西再也没有出现当年的盛况,甚至青黄不接,您认为是什么原因造成了今天的尴尬局面?陕西文学如何才能重铸辉煌?

高建群:30年前,《最后一个匈奴》在北京做新书发布会。当时,我在会上说,希望首都的媒体不要只关注《最后一个匈奴》,不要只关注高建群。我说,我们陕西还有位好作家,叫陈忠实,老陈也在写长篇,他的长篇叫《白鹿原》,应该很快就要出版了;还有一位好的作家,叫贾平凹,贾平凹也在写长篇,他的长篇叫《废都》,在年底或者明年年初就出来了;还有一位好作家叫京夫,他写的长篇叫《八里情仇》,已经出版了。后来大家又加上程海,写《热爱命运》的,所以这几本书,也随着《最后一个匈奴》引发了大众的关注。当时《光明日报》有个叫韩小蕙的记者,她是《最后一个匈奴》发布会的与会记者,她写了一篇报道叫《陕军东征》,在《光明日报》刊登后,轰轰烈烈的“陕军东征”现象就开始了。当时中国的大江南北,大家谈论的主题都是这几本书,人们去书店把这几本书买回来,不管读不读,往书架上一摆,表示自己紧跟时尚,自己是文化人。

当下不少的作家,想着小情小爱,钻到象牙塔里顾影自怜。这么一群小格局的作家,他们与其说是在写作,不如说是在糟蹋文学。

文化艺术报:您说过:“我们每个人都生活在自己的故事中。或者换言之,我们每个人都生活在自己的命运中。你一出生,命运就锁定你了,而你的故事就开始了。”要是有一天您写一部自传,您会写哪些故事?

高建群:那年在北京的梅地亚中心,女作家毕淑敏说现在世界流行一种最新的心理测试方法,叫“你的生命选择”。她让我在一张纸上写上五种我认为最重要的东西,不要犹豫,哪件东西最先浮现在你脑海,你就迅速抓住它写上。不要去做道德评判,要诚实。写好了吗?那么,现在请你思考一下,划掉其中不重要的一件。这个划掉的过程就是你丧失的过程。这个丧失是痛苦的,但你必须划掉。好的,再划一件,再划一件,再划一件,现在,白纸上只剩一件东西了,这件东西就是你生命中最重要的东西。一个名曰“你的生命选择”的心理测试就算完成了。

我给我的白纸上写下的第一件事是“烟”,之所以写它,是因为我当时正在抽烟。我给白纸上写下的第二件事是“写作”,因为我手里当时正拿着笔。我给白纸上写下的第三件事是“家庭”。第四件事是“女人”。第五件事是“麻将”。“五种重要”白纸黑字,写在了纸上。

确实,这五种东西,于我来说,都是不可或缺的,它们简直构成了我生命的全部。但是毕淑敏女士在那里说话了,她要我划去其中的一种,狠着心将它划去,将它从你的生命体中剥离。

第一个,我划去了“麻将”。这些年,我常常问自己,我为什么打麻将,我为什么要把自己宝贵的生命浪费到这种无益的事情上去。我得出的结论是,这实际上是成年男子面对生活重压的一种逃避,一种自虐行为。再见吧,麻将,当这物件从我体内被挤出后,我心头涌出一股留恋和一种悲怆。

下来再涂一下。我这次涂掉的是“烟”。对烟,我也同对麻将的感情一样,爱不能,恨不够。在极度疲惫的伏案写作中,烟是惟一伴随我的朋友。我知道抽烟不好。我爷爷死于肺气肿,这与抽烟有关。当划去这一格的时候,一想到自己再也不能抽烟了,我突然产生一种失重感。

接着再涂。我权衡再三,这次涂掉的是“女人”。年轻的时候,我曾经在自己心目中,塑造过许多理想女性形象,但是如今,随着渐入老境,我明白了一个重要的道理。这道理就是世界上没有圆满,那些惊世骇俗的大俊大美,只是人类的创造,或者说人类的一厢情愿。现在,我将自己的思考在梅地亚中心的这张白纸上做了总结。我涂掉“女人”二字。

我第四个涂掉的是“写作”。其实这些年来,我常常有收笔的念头。产生这念头的原因是我对文学写作开始处在一个自我怀疑中。文学究竟对社会有多少裨益?鲁迅先生将他的手术刀换成一个叫“大小由之”的笔,究竟值得不值得?这几年我一直想这件事。社会派给我一个角色,这角色叫“写作者”,你得硬着头皮将它扮演好,直到谢幕的那一天,就像卓别林死在舞台上一样。现在,当白纸上只剩下“写作”和“家庭”四个字时,我毫不犹豫地划掉了“写作”。

“家庭”两个大字,现在凸现了出来,占据了整个白纸。是的,对于我来说,这是最重要的,我生命中的惟一。在人类生生不息的生存斗争中,往上,我继承了父亲,往下,我延续给了儿子,人类的这根链条在我这里得到可靠的延续。记得小仲马在《茶花女》的演出获得巨大成功之后,打电话告诉他的父亲说,《茶花女》可以和大仲马最伟大的作品媲美。结果,大仲马回答说:“亲爱的孩子,我最伟大的作品就是你呀!”

文化艺术报:您的作品在众声喧哗的当代文学流派中独树一帜。您作品中所透射出的浪漫性,正是中国文学中所匮乏和追求的,这种浪漫主义的文学气息在今天慢慢消失了。在您看来,今天的文学界最大的问题在哪里?

高建群:我在西安高新区挂职时的欢迎会上,我有一个发言叫《艺术家,请向伟大的生活本身求救吧》,这个发言稿后来新华社发了通稿。我说,一个有出息的艺术家,应该像巴尔扎克、托尔斯泰那样,做这个时代的书记官,记录这个伟大的时代,他应该深入到最基层的生活中去,和这个时代共同地受难、共同地欢乐。真正意义上的创作是一种创造,很多人以为那是个技术活,不是那个样子的。其实是用笔蘸着你的血在写,在把你对世界的认识告诉别人。把你经历过的苦难、得到的感悟、经历过的思考,像遗嘱一样留给后人,那才是创作。任何题材只要沉下去,都能写出好的作品来,只要你能钻进去,肯定能出大作品。最好的作品是啥呢,应该是曾经震撼过你的事,过了很多年你还没有忘记,一刮春风、一下秋雨就让你想起来的,这里有文学的因素,你写出来这才是好作品。

文化艺术报社:写完《统万城》,您再也没有写长篇,近期有写长篇的计划吗?

高建群:一家文艺出版社最近约我将我的中篇小说《遥远的白房子》改成一部长篇,接下来我或许会写这个长篇,我已经准备了很久,看看吧,希望还能完成。也许名字会叫成《中亚往事》,也许会叫成《白房子卡伦》,写成一部与世界文学对话的书。

文化艺术报:谢谢高老师接受我们的专访,最后再问一个问题,您是陕西作协资格比较老的副主席,前后有三十年了吧,在您看来,陕西有哪些比较好的苗子,对陕西文学的未来,您有信心吗?

高建群:陕西作家最大的优点就是对文学有敬畏感,就是把自己作为祭品,献给文学这个女神。我觉得西北地区不只是中国的地理高度,也是中国的精神高度,崇尚一种精神。现在有很多文学新苗在从事写作,也都写得很刻苦,但要成为大作家,还缺“文比天大、一身傲骨”的精神。文学不是拜码头,必须要沉下心来,把心胸打开,一路走来吸收营养,这样会越来越有成就。

文化艺术报全媒体记者 赵命可 |