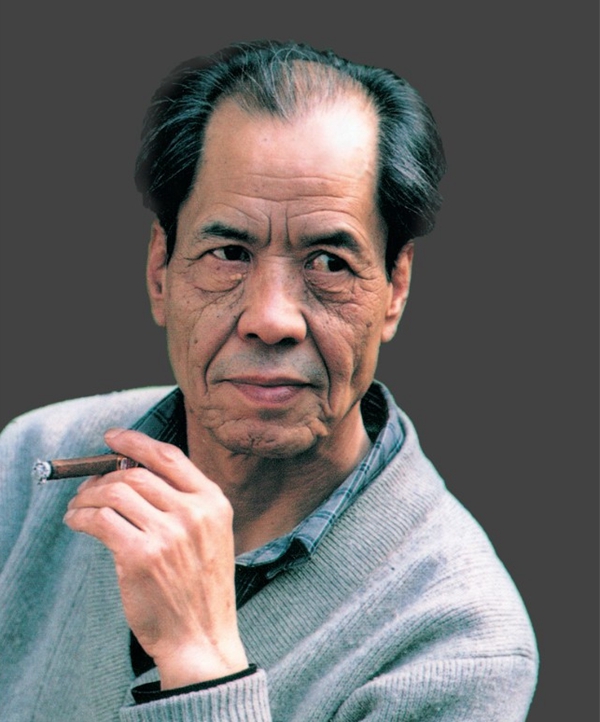

▲陈忠实,男,中国当代著名作家,中国作家协会副主席。《白鹿原》是其成名著作,其他代表作有短篇小说集《乡村》、《到老白杨树背后去》,以及文论集《创作感受谈》。 中篇小说集《初夏》、《四妹子》,《陈忠实小说自选集》,《陈忠实文集》,散文集《告别白鸽》等。(资料照片)

老陈去世的前六天,去西京医院做了最后一次化疗,走出医院时人很刚强,摆摆手不让人搀。这时他已经瘦得走起路来有些飘。作协同志告诉我,这是第11次化疗,效果很好,老陈很配合医生。回到家里不到三天,老陈开始吐血,大口大口地吐,这是癌细胞扩散,从喉咙到了气管,而这扩散的肿瘤,突然破了,于是出血不止。回到西京医院后,抢救了三天,2016年4月29日早七时许,撒手长去。4月29日早上,接到忠实先生去世的噩耗,一瞬间,我很是震惊和痛苦,有一种中国文坛的天空塌了一个角的感觉。

A他走了,身后是巨大的真空

那是一种怎样的心情呢,《山海经》说,共工头触不周山,天柱折,天倾西北,地陷东南。是的,就是这种地崩山裂壮士死的感觉。先生只要活着,哪怕病恹恹地活着,只要有这么个人在,我们仍感到踏实。但是他走了,身后是巨大的真空。

路遥去世时,我写给他:“物伤其类、不胜悲慽!先走为大,先走为神!”唉,路遥已经离开我们24个年头了。而临终前放言“当代文学史绕不开我”的张贤亮,是去年走的。我写给他的送行道别词则是,大漠落日自辉煌——你见过落日像一个通红通红的勒勒车的大车轮子,停驻在西地平线那一刻,将沉未沉的情景吗?它肩一天风霜,无限哀恸,无限悲怆。20年前去宁夏,我对宁夏的年轻一代作家们说,每一个真正意义上的艺术家,都是一个极端的个人中心主义者,都有一种强烈的自恋情结,所以你们要理解张贤亮,包容张贤亮。我说张贤亮的这些话,同样适合用来说路遥,说陈忠实。文学是一碗强人吃的饭。

B《白鹿原》,触到民族的痛处

陈忠实先生的《白鹿原》是一部重要作品,同时也是一部充满厚重感的农耕文明的史诗。把《白鹿原》和几部当代描写农村题材的小说做对比,例如:浩然的《艳阳天》、高晓声的《陈奂生上城》,甚至还和被称为文学教父的前辈作家柳青的《创业史》相比,和被称为中国最朴素的小说家赵树理的《小二黑结婚》《李有才板话》相比,《白鹿原》对农村生活的描述,似乎更为深刻和准确一些。

它不是对农村题材作品图解政策式的描写,也不是颂歌式的描写,更不是田园牧歌、民俗风情式的描写,而是将锐利的笔触深刻地锲入一个时代,楔入到社会最底层,触到这个时代的痛处痒处、我们民族的痛处痒处。所以老陈在《白鹿原》的题记里,引用巴尔扎克的话说:“小说被认为是一个民族的秘史。”他的作品是对得起他所引用的这个题记的。

C“陕军东征”,那是多好的年代

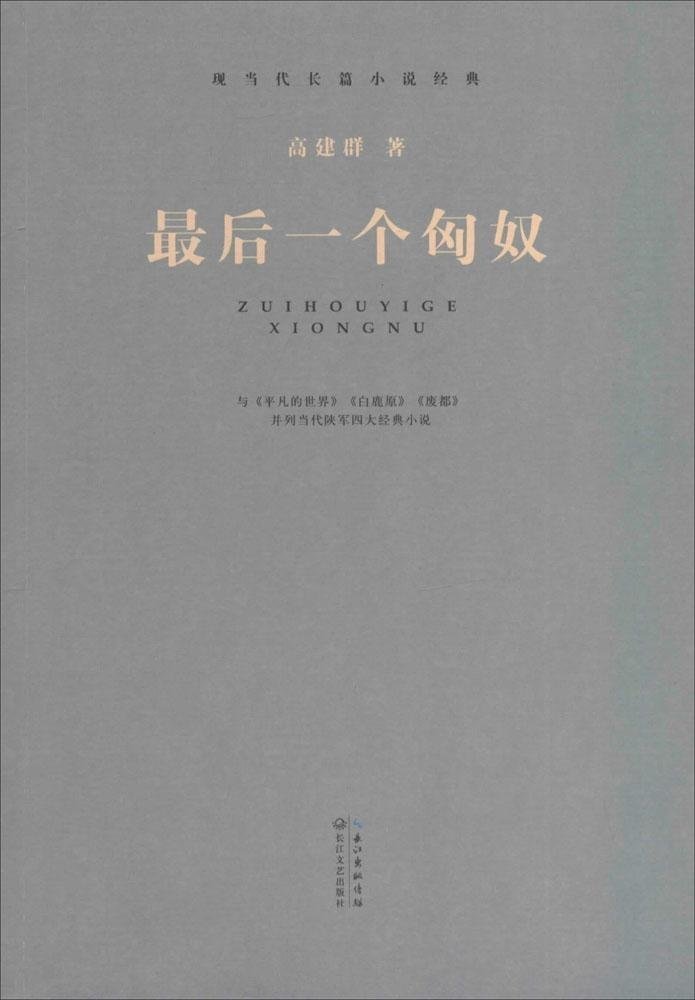

1993年5月20日《最后一个匈奴》座谈会在北京召开,我在会上说:“希望首都的媒体不要只关注高建群,我们陕西还有位好的小说家,叫陈忠实,还有位好的小说家叫贾平凹,他们都比我写得好。建议首都的媒体,把陕军作为一个团队、一个整体来宣传。”第二天的《光明日报》发表了与会记者、散文家韩小蕙女士的《陕军东征》一文。

我对“陕军东征”这个说法至今不悔。

和欧美文学相比,和俄罗斯文学相比,甚至和我们的近邻印度和日本的文学相比,我们都差那么一大截儿。且让这些有三分滑稽三分痴傻三分崇高的陕西著名农民们,去怀揣梦想和敬畏,完成一次唐吉诃德式的对于文学制高点的攀登和征服去吧。

那一批作品的出现,有个特定的历史大背景。新时期文学发展到了那个时期,已经十多年了,文学界重拾和延续五四新文化运动“为人生”的文学主张,行进到那时,该有它的成熟期和收割期了。

D1979年4月20日,初次相遇

第一次见到老陈,是1979年4月20日,“文革”结束,陕西省作协恢复名称和活动后的第一次创作会上。

那次,老陈背了个黄挎包,穿了一件半旧的衬衣,从西安郊区灞桥文化馆而来。行色匆匆的他,坐在一个角落。坐着的时候,他总把挎包放在胸前,两手搭在挎包上,眼睛闭住光,似乎有些谦恭地盯着发言的人。关中人,生冷硬倔,打死不认卯,极度吃苦耐劳,又极好礼势,极好面子。初看,以为是一个简单的人,打搅长了,红萝卜调辣子,吃出看不出,才知道心细如丝。

那是一个令人无限怀念的文学时代。记得那次会上,老作家们除了柳青已经过世外,健在的胡采、杜鹏程、王汶石、李若冰,悉数到场。年青一代,贾平凹的《满月儿》刚获奖,路遥雄赳赳地斜倚在一个破旧的藤椅上,坐在后面一个角落。路遥当时在《延河》实习。1980年后,王丕祥、贺抒玉专程到延安,费了很大周折,才把路遥的调动手续办了,路遥先当编辑,继而当专业作家。陈忠实则是两年后,调入作协当专业作家。柳青、杜鹏程、王汶石、李若冰等,都是极具人格魅力的宽厚长者,三秦地面,每发现一个写了个短短几千字小说的作者,他们就欣喜若狂,奔走相告,接下来就是商量怎么调到作协来。

如今,忠实先生大行了。我感到自己一下子老了许多,我想找个没人的去处,大哭一场。

诚实地讲,我和老陈这些年来往得并不多。曾经有个网友提问,高老师,你们陕西三个小说家(忠实、平凹和我),平时来往多不多?我如是回答:开会遇一遇,平日各人忙各人的事情。你看恒星,它们孤独地高傲地在天空的一角闪烁着,从来不彼此走近对方,因为生怕自己的光芒灼伤了对方。它们只是站在自己的位置上,向对方遥致敬意而已。

忠实将自己完成得那么好,应当无憾地枕着《白鹿原》安歇了。 |