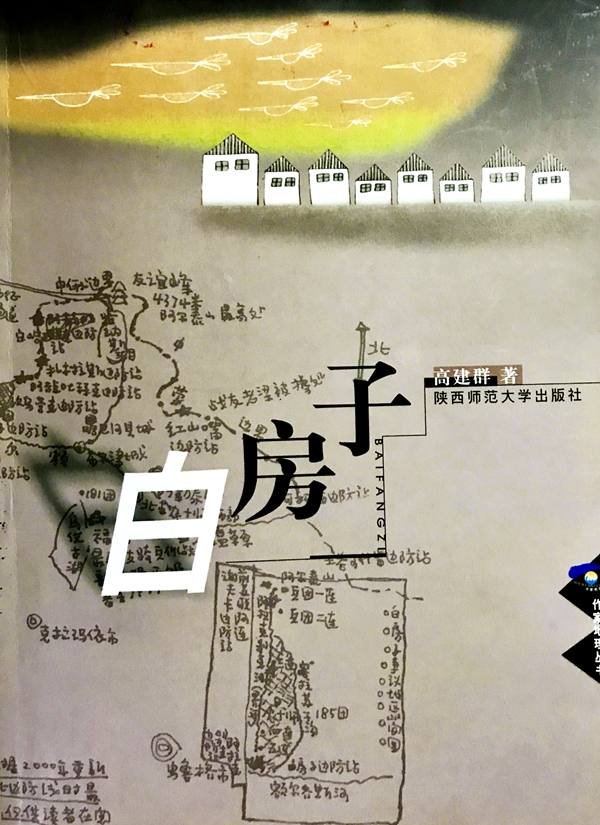

高建群小说《白房子》中富有审美性的植物、动物和行为类意象出现频密,这源于作家地理写作的生命自觉诉求,并凝聚着其呼喊生命、对话狂放热血的骑士精神的创作意图。

40余年,恍若一梦。如今的高建群不止一次地用诗描绘他心中的白房子。彼时,他抱着枪站在碉堡前,长着芨芨草的戈壁滩白光闪闪,一只母刺猬领着一群小刺猬从他脚下大摇大摆地走过去……记忆中的白房子浸润着高建群的青春,每一个旮旯里都留着他的气息。

搜索高建群的微博,一张照片颇为引人注意,马背上的他看上去洒脱飘逸。这是高建群在2012年8月末与友人重返白房子,用胶片定格的永久瞬间,而足下则是他魂牵梦萦的阿勒泰草原。

▲左宗棠与沙俄签订的1883条约线。该界桩位于阿拉克别克河(界河)与额尔齐斯河交汇处,系1997年重立。

白房子是高建群服役5年的边防站,全称叫额尔齐斯河北湾边防站。被当地牧民称为“白房子边防站”,这是满清以及国民党统治时期的叫法,是当年左宗棠与沙俄划定的1883条约线。边防站辖区内有一块55.5平方公里的争议地区,在后来中苏、中哈重新勘界、栽桩,它划归为中国,成为不再具有争议的中国领土。

▲2000年8月1日,著名作家高建群(第四排右五为高建群)重返白房子,为边防站送书。《遥远的白房子》至今还被认为是四十年文学最好的中篇小说。央视·四十五集电视连续剧的拍摄,两次进疆都没有拍成。高建群先生感慨:“但愿在我有生之年,能见到它作为西部经典完成,与观众见面…”

40年后重返白房子,在哈巴河县城旁边的那座白桦林里,在一个蒙古包吃饭时,听着电视里唱朴树的《白桦林》,高建群泪雨滂沱,他无数次听过这首歌。这一刻他突然明白喜欢的原因了,“那是在战争中死亡了的士兵,呼唤他的爱人,在夜晚的时候来到白桦林与他重逢。”

高建群出生在渭河边,成长在陕北和新疆。他的一生反复地周旋在平原、草原和高原,游牧文明和农耕文明,骑马的生活和种田的生活之间。

“一切苦难都与我相关”

“人类的一切苦难都和我息息相关。”高建群猛吸一口烟说。

▲参军时期

上世纪70年代末,年轻的高建群骑着马,巡走于新疆中苏边界,他走到中国最北方的那根界桩,望向遥远的欧罗巴大陆,脚下和身后却是栗色的亚细亚。“‘那种感觉叫荒凉?’这是一首流行歌曲里的话,当时我就是这种感觉。”

高中毕业后,高建群和当时的年轻人一样选择去新疆当兵。他们大约三百人,被装在一辆刚刚拉过马匹的铁闷子火车 上,冒着珍宝岛和铁列克提的硝烟,幵往中苏、中蒙边界。

火车从西安出发,走了四天五夜来到乌鲁木齐,又坐汽车走了五天,到了阿勒泰草原。

“那路途上所受的折磨,现在想起来还叫人害怕。”

“一排36个人,坐在一辆大卡车上,坐成4排,屁股底下坐的是背包。人们面对面坐着,裹着臃肿的皮大衣,脚下的毡筒与膝盖,严严实实地交错在一起。”

一路上的颠簸,外加感冒发烧,高建群呕吐不止 。为了不让吐出的秽物污染车厢,他脱下皮手套, 将它吐在手套里。秽物吐到手套里, 很快地结成了一个冰疙瘩。而到了兵站, 高建群做的第一件事情是将手套放到火墙上。冰疙瘩消了, 将秽物倒出来, 这手套明天才可以继续往里吐。”

一路的颠簸, 火车终干到达了中苏顶着纷飞的大雪以及界河对面照明弹的光亮,高建群来到了白房子。

之后的岁月饱含着属于那个时代的苦难。粮食不够吃 时, 大家就挖野菜,吃榆树皮,还把玉米秆、吃玉米芯在碾子上碾成粉,做炒面,吃油渣,最后实在没办法了还挖观音土吃。而这些最终浓缩成了他多年后的一句达“苍凉青春年华献给了额尔齐斯河边的马背和岗哨, 站在亚细亚大陆与欧罗巴大陆之交,倚着界桩,注视着阿提拉大帝和成吉思汗那远去的背影。”

战壕里的两个“包裹”

眼前的高建群巳经有了浅浅的法令纹,弯如下弦月的嘴角叼着一根烟,他穿着灰色毛衣坐在书桌前,谈起改变他命运 的两个“包裹”,高建群瞬间将记忆拖回到白房子的战壕里……

40年前,在额尔齐斯河的边防站,高建群每天都在和恐惧打交道,他们誓死保卫的正是这块中苏边界争议区中的一 块55.5平方公里的土地,战争几乎一触即发。恐怖始终笼罩着这片地区。

▲一身戎装

▲高建群(左一)与战友合影

1976年9月9日,毛泽东的逝世将这种恐惧推到了极点。

那天,高建群正带领战士种菜。通讯员骑着马跑来报告说,“赶快回边防站,钻地道,准备打仗,毛主席‘老’了。”

一时间,全站人员剃成光头,裹着皮大衣,钻进边防站原先挖好的战壕,轻重武器的枪口齐刷刷对准界河。昼夜都守 着,吃饭是炊事员用行军锅将饭抬来。“几件换洗的衣服,一点零用钱,包成一个包裹,放进营房的储藏室里。一旦你阵亡了,包裹由别人代你寄走。”高建群回忆。

高建群是六九式四〇火箭筒射手,这种武器是专门对付坦克的。按照教科书上的说法,一个射手在发射到第18颗火箭弹的时候,心脏就会因为剧烈震动而破裂。然而,高建群还是毫不犹豫地为自己准备了18 颗。

兵团沿边境线一溜儿村庄,大男人、小女人们,全都拿起了枪……中苏战争终于没有发生。“我的18颗火箭弹没有派上用场,我也终于没有战死在白房子。”

▲白房子废弃的碉堡

战壕里的另一个包裹,则直接促成已是作家的高建群。

1976年10月初,兵团的邮递员骑着马,站在围墙外喊“高建群”的名字。

随后,他走出地道,翻过沙包子,纵身跃过土丘,接过邮递员从绿色邮包里拿出的一个包裹——两捆杂志。除了杂志, 里面还装了几沓稿纸和一个解放军文艺社的釆访本。

高建群发表了第一篇诗作。这篇诗作的发表,与那狄主任有着千丝万缕的联系……

▲1974年3月14日摄于新疆白房子。这一天,一架苏武装直升机越入我境纵深200多公里(黑龙沟),被我俘获。该飞机后来被运到北京,与珍宝岛缴获的坦克放在军博展览。飞机入境时我正在瞭望台上哨,分区作训参谋为我拍下这张照片留念。这是我的--段往事。

白房子与“那狄主任”

“那狄主任来到边防站时,我已经在这个充满凶险、与世隔绝的边防要塞当兵快三年。三年来,我写了不少诗。在纸片上写,在小本子上写。”高建群回忆道。

1975年冬天,雪将戈壁滩严严实实地封住了,位于中苏边界的额尔齐斯河北湾边防站,成了一个与世隔绝的孤岛。

一个放晴的中午,前面有兵团的斯大林100推土机幵道,边防站来了一辆吉普车。车上下来一位老军人,胸膛前挺,一步迈出75厘米。

“他和我见过的其他老军人不同的是,上衣口袋里别着两支笔,一支钢笔,一支圆珠笔。”

这位老军人正是那狄,时任新疆军区北疆军区政治部副主任。曾经做过总政文化部电影局的局长,后来因受罗瑞卿案牵连,贬到新疆。这次,他到边防一线来搞调研。

那狄主任本来的行程安排是两三天后就走,但大雪肆虐,他一住就是15天。

有天夜里,高建群上完夜哨在那盏昏暗的小油灯下,幵始在一个小本子上写诗。不一会儿,本子上排列着一首小诗,诗名叫《给妈妈》:

巡逻队夜驻小小的山岗,

晚霞给他们披上一身橘黄。

远方的妈妈,

如果你想念儿子,

请踮起脚尖向这里眺望。

那一朵最美最亮的云霞,

是巡逻兵刚刚燃起的火光!

巡逻队行进在黎明的草原,

草原像一只偌大的花篮。

远方的妈妈,

如果你想念儿子,

请……

显然,面色黝黑、愁容满面、为骑马巡逻磕掉一颗大门牙的高建群想家了。

“嘎吱”,门被推幵了,走进来两个军人。其中一位是那狄主任,另一位是侯干事。干部查哨,查铺,这是一项传统,再正常不过的事情。

放在桌上的小本子引起了那狄主任的注意,但年轻的高建群对自己“写诗”被领导发现显然有些尴尬。

“那本子写得太潦草了,等我明天将它誉写清楚了,再给您看。”

“越潦草的字,我越能认得。”政工干部出身的那狄主任,字斟句酌地强调。

“那狄主任大约不会想到,在这古尔班通古特大沙漠的北部边沿,有一个不起眼的小兵,在‘搞文学’。他看完了小本握在手中,过来拥抱了我,眼睛有些潮湿。”

1976年8月号的《解放军文艺》刊登了高建群那小本上的3首诗,总标题叫《组诗:边防线上》,署名是“战士高建群”。里面有《给妈妈》,另两首诗是《装蹄员的心》和《边境线上的小河》。

后来才得知,那狄主任这一行,是来边境一线了解战士思想状况的。当时左边毗邻吉木乃边防检查站,连续3年有3个战士越界,跑到界河对面去了。其中有一个,是阿勒泰军分区司令员的警卫员,他跑过去后,先被蒙住双眼,押到斋桑泊,再被押到阿拉木图,最后被送到莫斯科郊外一个克格勃训练营训练成特务。两伊战争中,有个乔装成阿拉伯人的著名国际特工,名叫“沙漠之狐”,便是他。“1991年,他在偷越我国国境刺探情报时,被我方在边境线上击毙。”

那狄主任回去后,给高建群寄来一些书。这些书是别人送给他,他又转送高建群,上面有作者的题签。有李瑛的《红花满月》、纪鹏的《荔枝园里》、兵团李幼蓉、杨牧、彰德益等合出的《军垦战歌》, 还有一位维吾尔作家写的长篇《克孜勒山下》……

1977年4月10日,高建群离开边防站,坐着大卡车,从额尔齐斯河的冰层上回到哈巴河县城,然后返回家乡。回到地方以后,高建群曾经将新发表的作品寄给那狄主任汇报,并且接到过他的回信。

1978年,高建群写了小说《遥远的白房子》,作为他对那段军旅生活的纪念,和领他走上文学道路他特别尊敬的那狄 主任的一份回报。

后来,那狄主任被授予中将军衔。时光荏苒,那狄主任早在10多年前已经逝世。 在额尔齐斯河边防站的那座白房子,早巳成为高建群永恒的记忆。

|